【レビュー】平野薫「形見の形 ぶんぶくちゃがま」

2025.5.18(日)

GWのギャラリー巡り、第二弾。多くのギャラリーが市内中心部に集まっているなか異色の会場で開催されていたのが、平野薫「形見の形 ぶんぶくちゃがま」である。街中からだと車で40分、大きな団地のなかということで辿り着くまではちょっとドキドキしながら、歩いていると突然に全力でポーズを決める人形を発見。周囲との絶妙な違和感、目印にはもってこいだ。

ノスタルジックで閑静な住宅街の一角、少し洋風の邸宅が展示会場となっていた。おじゃまします、と入るやいなや、家主の方がお茶を淹れてくれることに。どうぞお構いなく、せっかくなら鑑賞後だとうれしい…と思っていたら、和室に案内され、畳の上にずらっと並んだ茶碗からおもむろに2つ手にとり(2名で訪問したので)、あっというまに抹茶と金平糖をいただくことに。「作品の一部なんです」とのことで、納得しながら一杯いただいた。いわく、飲んだ後の痕跡、抹茶が少し残っているのがミソらしい。

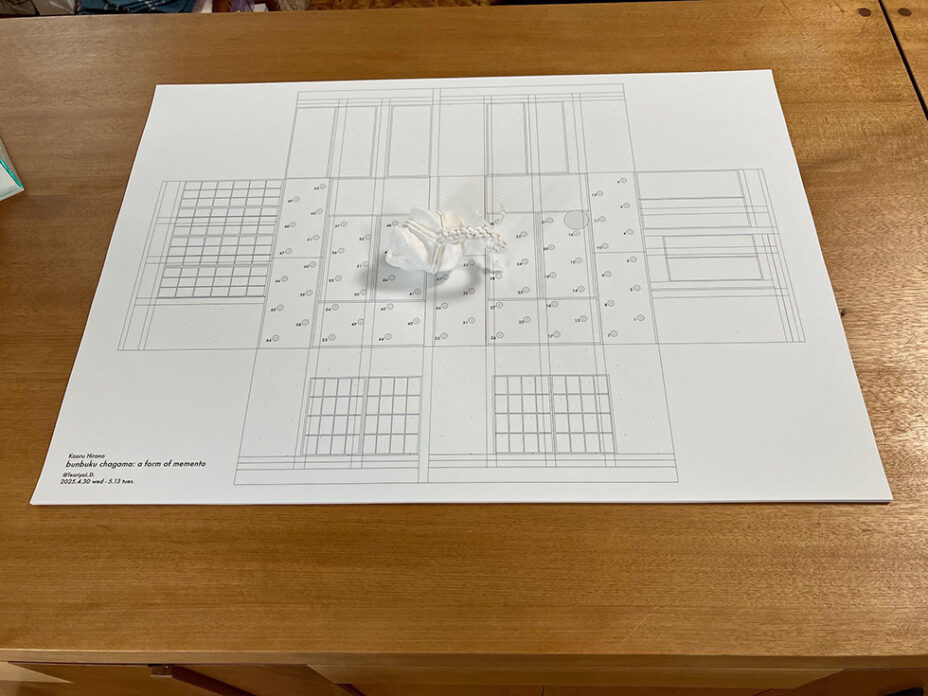

一旦戻って、先ほどの和室で鑑賞スタート。撮影禁止だったので写真はない。作品の配置図がもらえた。12畳ほどの和室に茶碗が70弱、それぞれに余裕を持って配置されている。部屋の全体は障子紙で覆われ、外光がぼんやりと空間を満たしている。なんとも柔らかい光。茶碗は主催者の母の形見だそう。使用されなくなった茶碗が再び多くの人に使われ、器の底に残った抹茶の濃緑が妙に美しい。茶釜からお湯を沸かす音が穏やかに響きわたり、ほのかに抹茶の香りも漂う。幽玄。五感が渾然一体と刺激され、なんだかすごい。「形見の品に残された気配をたどる美術展」に偽りなし。

足がしびれる前に立ち上がり、リビングの方へ。こちらには作家の代名詞である糸一本一本にまでほどかれたオブジェが展示されている。ほどかれた赤いシャツは色味も相まって少し痛々しい。ほどいているというより解体している、という印象が強かった。人体を覆うモノだからかあたかも皮膚のようなイメージも想起された。抜け殻感がハンパない。それにしても近寄って糸のふるまいに目を凝らすと、制作に費やされた手作業の膨大さ、その途方もなさにめまいがしてくる。

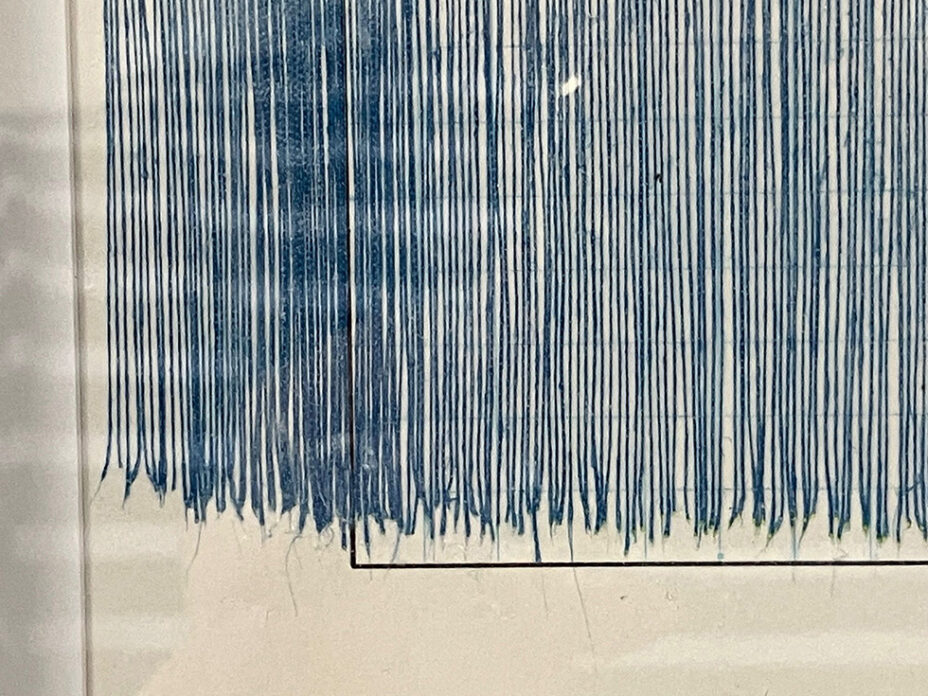

打って変わって、可愛らしい作品。ファンシーで生活感に溢れる一品だ。図柄は絵本などでおなじみのキャラクター、目を惹く色彩。遠目には線描のように見える。そうそうこの家の雰囲気にはこの感じ、と思いながら、近寄ってみると再び途方もない気持ちに包まれる。ハンカチを素材として横糸を抜いた結果、縦糸(vertical)だけになったハンブンのハンカチ。素材から製品、製品から作品。手仕事を媒介にモノが転生している。言うは易しだが、とてつもない根気が必要だろう。

リビングにはそのほか作家資料が置かれている。作家のこれまでの活動記録、チラシ、DM、図録などの印刷物が多種多様に並ぶ。手に取りながら家主らと雑談するのもまた一興。はじめに鑑賞した、静まり返った和室が死に想いを馳せる空間とするならば、こちらの洋室は活き活きとしたコミュニケーションの飛び交う生を享受する空間といったところ。一家団らんの茶の間、あるいは居間のことを〈リビングルーム〉とは、まことに言い得ている言葉である。そんな再認識を促す仕掛けとして空間の対照性が図られたとすれば、見事としか言いようがない。

おっと巨大な座卓の中心に蜘蛛の巣の張った枝がなにげなく落ちている。この蜘蛛の巣ももちろん作品。ちなみに、馴染みながらも存在感のありすぎるこの座卓はある作家から譲り受けたそうで。

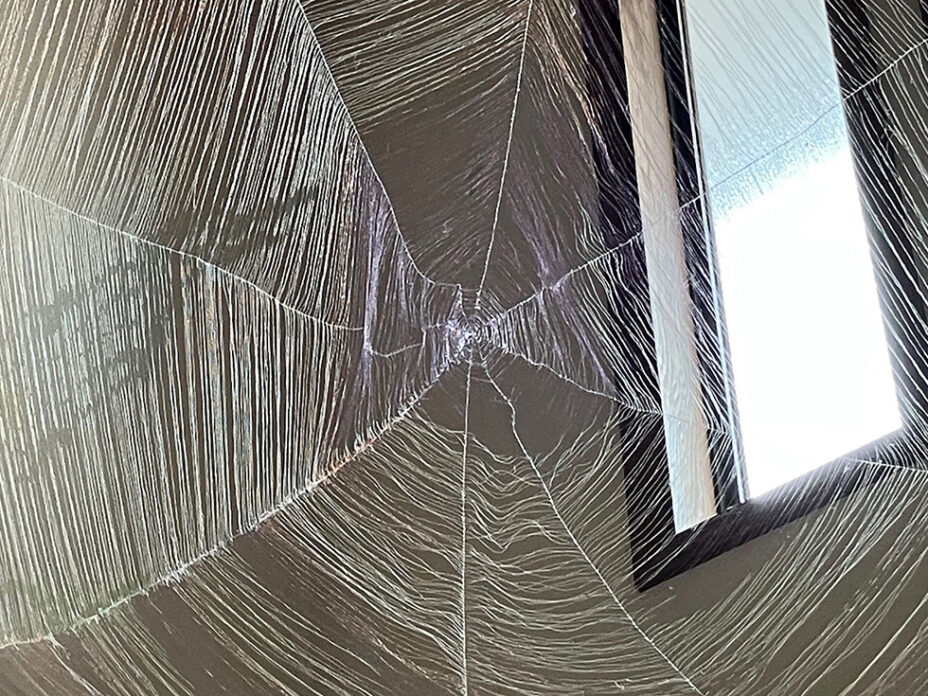

そういえば玄関にも作品があった。見上げてみるとこれまた蜘蛛の巣。デカい!土間は吹き抜けになっており、天井にはシャンデリア、ここしかないという位置どりである。こんなデカい蜘蛛の巣を張るとはモンスター級の蜘蛛の住まう家か、とうにリビングデッドに支配された廃屋、くらいしか思いつかない。まったくどれだけの時間をかけて制作しているのだろう。素材は着物。ちょっと背筋が冷やり。

さて最後に「ぶんぶくちゃがま」について。会場では大正5-7年に出版されたこのお伽話の説明文らしきもののコピーをいただいた。現代文ではないので筆者には解読が困難であったが、タヌキが化けた茶釜の話であるという理解で差し支えないだろう。この話に登場する、変化、芸能、見世物、がらくた、等々のキーワードはいずれも本展と密接に関わる概念であろうことは容易に察せられる。我々はタヌキの崇高な化かし芸に魅せられたのか、あるいは…。ともかく、インスタレーションの真髄を味わった気分。ごちそうさまでした。

(広島在住のアート愛好家・太田川蟹)

*写真は筆者撮影

平野薫「形見の形 ぶんぶくちゃがま」

会期:2025.4.30〜2025.5.13

会場:手織工房TeoriyaL.D.

鑑賞日:2025.5.6