【レビュー】7月編 平松麻「TRAVELOGUE G」原画展/篠藤碧空「湯治」

2024.8.24(土)

「ひろしまアートシーン」をいつも見てくださっているという太田川蟹さんによるレビューです。

7月のレビュー、一つ目は画家・平松麻の原画展「TRAVELOGUE G」。かの有名な『ガリバー旅行記』の翻訳本の装画として描かれたもの。恥ずかしながら筆者は物語をよく知らず、ガリバーとおぼしき巨人が横たわり、紐で小人のような人間に縛られている絵、くらいしか思い浮かばない。しかもぼんやりと。ただ、人の愚かさを説いた寓話だったような記憶はあり、まあそれくらいのファジーな気持ちでとにかく原画である「絵画」を見に行こうと訪れた。

会場は広島の本好きなら知らない人はいないであろう、READAN DEAT。ちなみにお店は今年10周年だそうで、おめでとうございます。

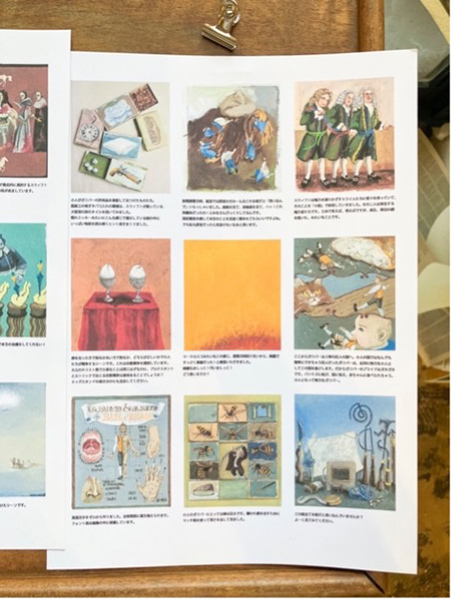

決して広くはないが落ち着いた会場に50点近くの原画が並ぶ。眺めてまず気づくのは人間の部位や断片が多いこと、全体的にスモーキーというかグレイッシュな色彩であること、そして物質感の強い紙である。

人間の暗部を様々な角度から眺め、その災いが発生する場所、例えば口とか目といった部位にフォーカスするのは理解ができる。くすんだ色の組み合わせも爽やかさとは無縁の不穏な感じに満ちている。さらに遠くからでも分かる質感と手作り感を伺わせる支持体が、作品の重厚さを増している。手垢を強く感じさせる手法が、濃密に人そのものの存在を否が応でも想起させる。目的は装画なれど、この展示では「絵画」をきちんと主役に据えてある。

一点ずつ見てみる。ページ番号だろうか、数字の書体が全部違う。文字は英語だろうが、これまた書体がかなり変化に富む。全く読めない不思議な文字もあるようだ。手が込んでいる。

肝心の内容はガイコツあり、脳みその頭あり、巨大な顔あり、異形の人体オンパレード。動物や植物も多めで、モチーフがはっきりしている。調度品も目に付くし、マッチ箱もよく登場する。というかマッチ箱はコラージュで実物が貼りつけてあるじゃないか。妙な仕掛け感。

あたかもアングラな理科の資料集を見ているようで、これは一体何の図解だろうと興味がわく。物語を解釈した絵であるにも関わらず、絵の側から新たに物語を想像させる力を、一枚一枚の絵が持っているのが素晴らしい。きっと実際の書籍に組まれた物語とこれら装画の相互作用は豊かなものだろう。

作家によるコメントシートがあるとのことで見せてもらった。先ほどの不思議な文字は異国文字なるものをゼロから創作したものらしい。しかも英語に置換できるそうだ。あるいは二つの卵のひび割れの違いは、思想の違いの例えであるそう。よく見るとエッグスタンドの模様も異なる。知的な操作を行いながら、古風でぼくとつとした画風でそれを直に感じさせない技量を感じた。これがブラックユーモアならば、強靭な頭脳を要する仕事だ。

図解として直接的に示すものもあるが、絵だけを見てもよくわからない、コメントを読んでさらにわからなくなるものもあり、笑えた。作家の終始明るめのコメントが、乾いた狂気を一番よく表していたかもしれない。

(広島在住のアート愛好家・太田川蟹)

平松麻「TRAVELOGUE G」原画展

会期:2024.6.22~2024.7.7

会場:READAN DEAT

鑑賞日:2024.7.7

____________

さて二つ目は、篠藤碧空の個展「湯治」。場所が一風変わっており、元浴場を利用した現代アートの展覧会である。美術館やギャラリーではない、地域で展開される美術展は珍しいものではないが、コロナ禍以降ずいぶんと影を潜めていたような気がして、「久しぶりだなー」とか無意味に何度も口にしながら会場に向かった。江波の突端で用事がないとなかなか出向くことのない方面、しかも団地の中と来たのでスマホを頼りながら訪問した。

初日の早い時間であったが、会場に入るや作家がお出迎えしてくれた。地域系の自主企画は基本自らがオーガナイズし、制作だけにとどまらず受付からなにから作家が一体的に運営することが多い。もちろん単独ならではの硬派な世界観づくりもあるが、日常と地続きの場ならではのワイワイ感もどこかにあったらなー、などと余計なことを一瞬よぎらせながら鑑賞へ。

はじめに脱衣所。奇妙なオブジェが並んでいる。どれもチープな素材を組み合わせた即興的な彫刻だ。人形だろうか?そう思いながら壁にあるキャプションを見つけると《Dolls》とある。おお、やっぱり。素材はホームセンターなどで購入した商品とあり、そちらもおお、やっぱり。

作家によると、これらは自分の代わりに災いを引き受けてくれる形代(かたしろ)、すなわち身代わりであるそうだ。ここでいう災いとは自然のものから病いや事件まで、作家の生存を脅かす全ての事柄を指す。確かに目に見える自然の猛威は年々ひどくなっているし、これまで見えていなかった負の情報も膨大に手に入れられる現在では、自身を守護するものはいくらあっても足りない。

だがどうだろう、量産された形代は呪術的な効果を期待されているとはいえ、なんとも頼りないものばかり。いやあるいは日用品というお手軽さ、造形としての不完全さ、弱々しさまでもが意図的であるならば、これは自虐ではなく確信犯の表現だ。ほとんどが服を着ていない骨格的な容態であるのも、脱衣所ならではの創意であるならば、策士である。興味深かったが、その点は聞きそびれてしまった。

浴場へ。バラバラの人体。お風呂で整いすぎたのか。キャプションを頼ってみよう。「浴室に置かれているのは蝋で型取られた等身大の篠藤の身体です。それらは21cmごとに分けられた8分割で配置されています。」 おお、ある意味整っている。それはさておき、これは西洋美術史における理想的な比率の研究に題を得たもの。規定された比率に倣って、自らの身体を分割した結果が提示されている。理想の元となる西洋人の身体と、作家の身体はおそらく比率的に異なるであろう。だからこそバラバラとした印象になるのだろうし、その差異が強調されている。身体の理想に伴う画一化問題がここで登場するのには戸惑ったが、ここほど裸の議論がはかどる場所もないのかもしれない。

浴場の奥には螺旋階段の上にサウナ。構造も壁面の装飾も個性的な浴場だ。サウナの中には映像作品《幽霊の作り方》があり、全身白衣の人間が逆立ちしながらなにかを朗読している。内容は幽霊に関するレポートであり、幽霊になるための方法が研究されているそうだ。ぜんぜん続かない逆立ちを何度も行い、その都度レポートを読み進める。幽霊になるのも楽ではない。苦しそうに発声する修行者のせいか、こちらも暑苦しくなってきて早めに立ち去ってしまった。なおレポートは全文別の箇所に掲示あり。良かった。

作家は一貫して不死願望に基づき制作を行なってきた。死なないということは生き続けるということであり、それは魔法の薬によってではなく不断の抗いや努力が必要というメッセージに受けとれた。篠藤による「湯治」は、自己の治癒という切実な思いに由来する真面目な姿勢、一方の貫徹しえない脱力感ややりすぎに起因する滑稽さを織り交ぜながら、人間の果てしない延命の歴史を風呂場で哲学したといえるだろう。

(広島在住のアート愛好家・太田川蟹)

篠藤碧空「湯治」

会期:2024.7.13, 15, 20, 21, 8.4,5

会場:江波プロジェクト

鑑賞日:2024.7.13