シリーズ「日常の淵でレンズを覗く」vol.2 (永見野乃)

2021.10.7(木)

———————————————-

広島のアートシーンの「生」の様子を垣間見る連載企画。

vol.2は広島市立大学に通う桺谷悠花さんが、

同大学の工芸学科漆造形専攻で活動する永見野乃さんを取材した。

———————————————-

工芸、という言葉をいま一度見つめてみる。

伝統的な素材を扱うこと、熟練した技術を伴うこと、機能に従ってデザインすること、手仕事によってつくられること。既存の工芸ではそれらの要素が直列に繋げられていたように思う。

現代ではどうだろうか。「和巧絶佳展」(パナソニック汐留美術館ほかを巡回し現在はアサヒビール大山崎山荘美術館にて開催中)では「超工芸」という造語が生まれ、タイトルに使用された。これまでの工芸に一線を引く言葉であり、新しい潮流が感じられる。自分があつかう芸術とは何なのか、という思索がこれからの工芸を形づくるのかもしれない。

さて、広島市立大学のアートシーンをお届けするコラムシリーズ「日常の淵でレンズを覗く」第1回目は、工芸学科の漆造形専攻で活動されている永見野乃さんに取材を申し込んだ。

今年8月、漆造形専攻によるプレ卒展が予定されていたがギャラリーの閉鎖により中止になってしまった。そこで出展されるはずだった作品を主軸に、永見さんと漆のつながりや制作背景をリポートしていこうと思う。

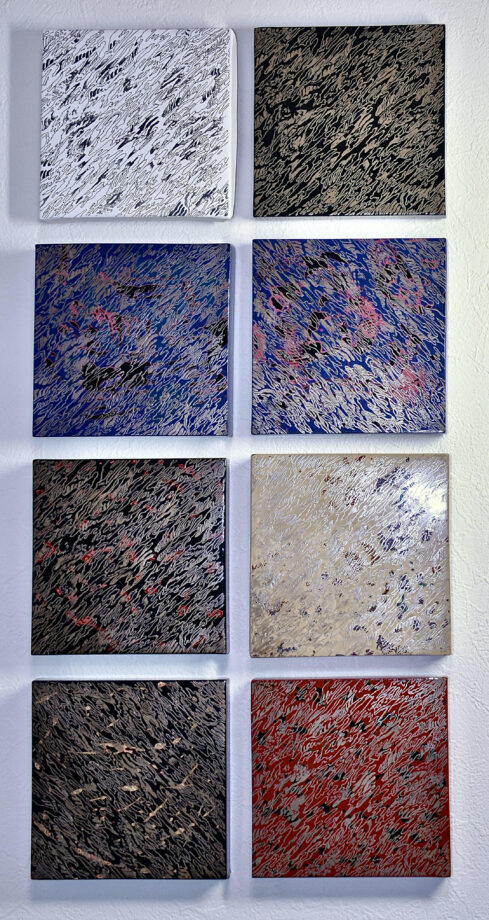

写真はプレ卒展に向けて制作された《Cell No.8》だ。すべてCDジャケットと同サイズで作られており、1枚のペン画と7枚の漆板で構成されている。ペン画は1時間ほどで仕上げたそうだ。それを手板に転写し、なぞるように漆を塗り、漆が固まらないうちに金粉を付着させる。「蒔絵」と呼ばれる加飾技法だ。この手作業を繰り返し行い、2ヶ月ほどで完成に至った。

“木の板を加工するところから始めると半年くらいかかるのですが、今回の漆の板は手元にあったあり合わせの板で作ったのでスタート地点が違うんです。

去年の春、家でやることがなくてテストピースとして塗って放置していた手板たちが役に立ちました。もともと正方形だったものは3枚しかなく、それ以外はもっと大きい板からのこぎりで切り出したのでまずその断面の処理から始まりました。下地をつけたり漆を吸わせて固めたり…。木に塗りをするにも何かと下処理が多いので地味な作業ばかり延々続きます”

爪痕のような模様は仕掛けベラという特殊な

ヘラを使って描いている

綿密なペン画は彼女が何年も描き続けているものである。このタッチは漫画表現に由来しているそうだ。実家の本棚にあったという手塚治虫とつげ義春の漫画が、そもそも芸術の道に進むきっかけだったという。幼少期に漫画家への憧れを持ったから、その名残でペン画を続けているとのこと。“この2人からは文化的虐待を受けました”と永見さんは笑って説明した。

永見さんはもともと洋画志望で絵画をやっていた。《Cell No.8》のような描画は、当時描いていた絵画の中の背景に過ぎなかったそうだ。それが徐々に線の模様だけで紙を侵食するようになったという。まず色彩を失い、次に人物が崩壊し、最終的には絵の中に誰もいなくなった。永見さんは今見えている景色をテレビの砂嵐に例えている。

“ノイズとともに視界を覆う灰色の画面。たまに人影が揺らいで歪んだ声が混じることもあるけど、すぐにかき消されてしまうような。自分の画面に砂嵐しか映らないのなら、それに従って生きることにしました。”

画面を埋めつくすように緻密で緊張感のある線をひたすら引き続ける作業。彼女の作品制作への動機は、完成にたどり着くまでの道筋にある。

“漆でもペン画でも静かだけど叫んでいるような絵が描きたい、激しい手仕事がしたいと思っています。”

模様が何層にも重なり・・・

フォスフェーンと呼ばれる現象がある。

瞼を閉じて眼球を指で押すと視界に火花のような光があらわれる。これは刺激された視神経が見せる錯覚のようなものだ。火花は幾何学のような模様を生みだし、回転したり、大きくなったりする。子どものころはよく目を押してその万華鏡のような景色を楽しんでいた。

それを思い出したのが去年、本学で行われたテーマ制作展でひとつの作品を見ている時だった。

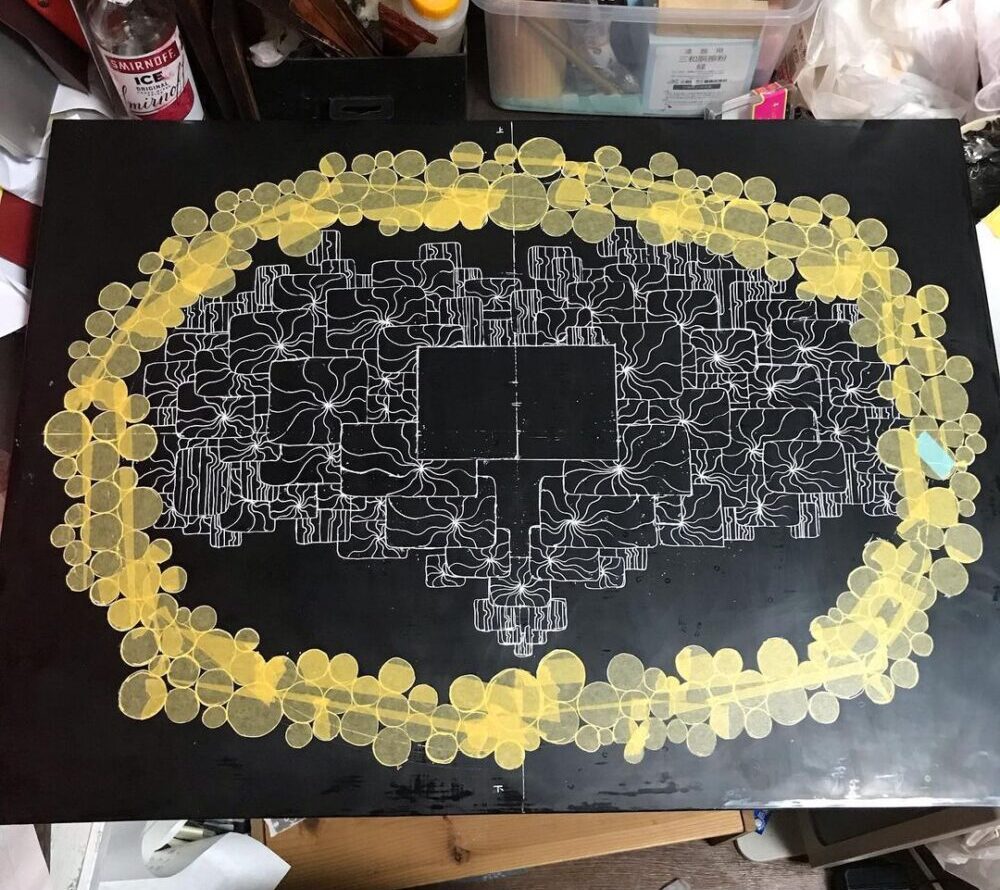

永見さんによる「座敷牢の春」だ。

まるで合わせ鏡のように、画面の奥に映る長方形の螺鈿。それを囲むようにして渦を巻いたパターンが展開し、ふつふつと浮かぶ白い円からは粘度の高い液体が上から下へと画面を遮っている。外側に描かれた唐塗の斑点と蒔絵が、熱を発するみたいにうねっている。

静かに、少しずつ内攻する病のような恐ろしさ。

“大学で初めての自由制作ということでやりたかった技法全部やってやろう、というところから始まりました。”

2020年の春、制作に向けてさて草案を練ろうというころで緊急事態宣言が発表された。

外出の制限が余儀なくされ、バイトも学校もなくなった状態でずっと自宅に籠りきりの生活だった。蛸部屋に閉じ込められたような、と永見さんは表現する。その当時、薄暗い部屋でよく聴いていた60年代アメリカのロックバンド The Doorsの「Break On Through」は自身の状況にぴたりと当てはまったらしく、キャプションに一節を引用している。

4月、生活リズムが壊れてどんどん重くなる体を引きずって絵を描いた。

5月、真っ白な光が流れ込んでは淀む灰色の部屋で一日の大半を寝て過ごした。

スピーカーからジムモリソンの悲痛な声。

Break on through to the other side!

Break on through to the other side!

Break on through to the other side!

(She gets high…)

《座敷牢の春》キャプション全文

まるで座敷牢のような小部屋に閉じこもって絵を描いていた2020年の春。

タイトル、コンセプト、キャプションのどれもが作品と不可分の関係を築いており、その一貫した文脈が彼女の内省的な表現をより屈強にしている。創作時の空気がそのまま残されたようなリアルさが、この作品の最大の魅力だ。

《座敷牢の春》は高校の卒業制作のブラッシュアップでもあったのだそうだ。

“漆は綺麗に磨き上げたら鏡のように自分が映るんです。高校入学前に見た漆のパネル作品で、作品を見ているはずが気が付けばそこに映る自分を見ている、という体験がありました。

高校に入っていざ自分の手で漆を試してみると、ペンで紙に描く感触とはまったく違う。下地をつけて、研いで、塗ってまた研いで磨いての繰り返しに何度『漆に殺される』と思ったことか。でも、漆は自分を苦しめると同時に律してくれるという感覚がこの頃からありました。それを知ってしまった以上、これを自分はずっと続けるんだなと漠然と思いました。

完成した作品それ自体というより手を入れている過程、最中だけが自分の全てであることはいまも変わりません。”

〜 作業工程 ほぼ1年間をかけて完成に至った〜

漆で白を表現するのに一番適した素材だそうだ。

永見さんの情念と、それを表現する漆という手法。

このふたつの関係性、彼女と漆のつきあい方は工芸から独立しているように見える。

“自分のことは外道だと思っています。少なくとも漆芸作家と名乗ることはないでしょう。

元来の性質で丁寧な作業を我慢してすることができないし、手先が不器用だからいわゆる伝統工芸的な手仕事ができない。日本における漆工芸の繊細さや超絶技巧か、または暮らしの中の調度品や道具というイメージからどんどん溝が広がっていきました。自分がお箸やお椀を塗ってもどうしても偽善にしかなりませんでした。初めはそれが悔しかったし、また克服できるものと思っていただけに自分への苛立ちもありましたが、最近ようやく腑に落ちました。どこでもやっていけないのなら外道としてやって行こう、と。絵に対して引き算ができず意地でも足してかぶせていくのが工芸の人間にもデザインの人間にもなれなかった所以であると思います。”

今はぼんやりと光が映っているが、磨き上げると完全な鏡面になる。

今年の8月に卒業制作のプレ発表として予定していた展示では、《Cell No.8》とともに《座敷牢の春》も展示するつもりだったという。もう一度目にしたかったと私が悔やんでいると、永見さんは“こんな名前をつけてしまったものだから、あの絵は表に出る機会を二度も失われてしまったのでしょうか”と答えた。

最後に、それでも最近なにかいいことはありましたか、という素朴な質問をすると

”この半年くらいほんとろくなことがないなあという実感ですが、近しい人との対話や交流の中で『自分にもこんな時間があってよかった』と思うひとときがたまにあるので嬉しいです”と語ってくれた。

——————–

プロフィール

永見野乃(ながみ・のの)

広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科漆造形専攻在籍。1999年島根県生まれ。京都府京都市で育つ。

———————

文:桺谷悠花(やなぎたに・ゆか)

広島市立大学芸術学部在学中。1999年奈良県生まれ。